中国社会经济调查研究中心西南中心

ZHONGGUO SHEHUI JINGJI DIAOCHA ZHONGXIN XINAN ZHONGXIN

一、中国减贫成就

1.中国官方统计口径下的减贫成就

三十多年的改革开放实现了中国经济的高速增长,根据国家统计局公布的数据,从1979年到2014年,中国GDP平均每年增长9.7% 。1978年,中国还是世界上最贫困的国家之一,按照2010年不变价格计算,那时的中国GDP总量仅为2915亿美元,人均GDP只有305美元。2010年,中国超过日本,成为全球第二大经济体。到2015年,中国GDP总量为87980亿美元,人均GDP达到6416美元。中国已跨入世界银行定义的“中高等收入国家”(Upper-middle-income group)行列。

中国经济的持续高速增长带动了贫困的减少。无论以中国官方贫困线还是世界银行的贫困标准来衡量,中国的减贫都取得了举世瞩目的成就。

中国的官方贫困线进行了多次调整。1986年,国家统计局和国务院扶贫办在1984年农村住户调查数据的基础上,合作制定了第一条正式的贫困线,当时确定的绝对贫困线为人均纯收入206元/年,以后每隔3-5年统计局根据全国农村住户调查数据进行重新测定,随后再按照农村居民消费价格指数进行更新。

1997年,国家统计局采用了世界银行经济学家Martin Ravallion提出的根据食品消费支出函数回归模型的方法来客观地计算低收入人群的非食物消费贫困线,重新调整了绝对贫困线,中国的绝对贫困线为1997年不变价格下的人均纯收入640元/年,但是这条贫困线仅相当于当时国际1美元标准的60%。因此,2000年,国家统计局按照恩格尔系数0.6来计算非食物贫困线,从而制定了一条低收入线,也就是2000年不变价格下的人均纯收入865元/年,这条贫困线非常接近于国际1美元标准,从2000年到2008年,中国一直采用两条贫困线来监测贫困人口数量。2008年底,中国取消了绝对贫困线,将接近国际1美元标准的低收入贫困线作为我国的官方贫困线,也就是2008年不变价格下的人均纯收入1067元/年,2009年为1196元/年。

从2010年起,中国政府开始大幅调整官方贫困线。2011年,中国官方贫困线上升为2300元/年。此后每年根据价格变化水平做出相应调整,2014年贫困线提高到2800元/年。调整贫困线的依据是按照农村每人每天的收入可以支持一斤米面,一斤蔬菜,一两肉蛋等食品的标准,这样就可以保障2100大卡的热量和60克的蛋白质;同时还要支持基本的衣着、水电、交通通讯、教育和医疗的支出等(张为民,2015) 。按照2014年的贫困标准划分,到2015年,中国的贫困人口数量减少到5575万人。

图1 清楚地展示了在不同的贫困标准下,中国贫困人口逐年下降的一个趋势。

和中国经济增长类似,中国在减贫上的成就也是连续性的。按照中国官方统计口径,中国每年减少的贫困人口数量相当可观,尤其是从2010年以来,虽然中国大幅度提高了官方贫困标准,但每年贫困人口减少的数量都在千万以上,如图2所示。

2.国际标准统计口径下中国的减贫成就

为了监测全球贫困人口减少情况,1990年,世界银行在当年的世界发展报告引入了“1美元/天的国际贫困线”概念。后来,世界银行多次根据购买力平价(PPP)重新调整国际贫困线,1993年,该贫困线为1.08美元;2005年,该贫困线被相应地上调至1.25美元;2011年,该贫困线又被调整为1.9美元。根据世界银行的监测数据,中国贫困发生率也一直在快速下降,按照1.25美元的标准,中国贫困发生率从1981年的84%下降到2010年的11.8%,按照1.9美元的标准,中国贫困发生率从1981年的88.32%下降到2010年的11.18%,按照3.1美元的标准,中国贫困发生率从1981年的99.14%下降到2010年的27.24%。

将中国贫困人口数量与世界绝对贫困人口数量进行比较,则能更清楚地看到中国在减贫方面取得的成就。按照1.25美元的贫困标准,1981年,中国的绝对贫困人口数量高达8.35亿,贫困人口占世界总量的43.1%,贫困发生率(84%)要远远高于世界贫困发生率(52.2%);到了2010年,中国绝对贫困人口总量减少到1.57亿,占世界贫困人口的13%,贫困发生率(11.8%)要远远低于世界贫困发生率(22.6%)。

中国减贫对世界减贫的贡献非常显著。按照1.25美元的标准,从1981年到1990年,中国减贫人数为1.52亿,全世界减贫人数仅为0.31亿;从1990年到1999年,中国减贫人数为2.37亿,全世界减贫人数为1.69亿,这也就是说,如果没有中国在减贫方面取得的成就,从1981年到1999年,世界贫困人口总量是增加的。从1999到2010年,中国减贫人数为2.89亿,占全世界减贫人数的54.9%;从1990到2010年,中国减贫人数为5.26亿,占全世界减贫人数的75.7%。

1990年,联合国开发计划署(UNDP)在当年的《人类发展报告》中提出了人类发展指数(HDI)的概念,用于衡量全球各个国家的发展进程。人类发展指数由预期寿命、成人识字率和人均GDP的对数三个指标构成,这三个指标分别反映了人的长寿水平、知识水平和生活水平。人类发展指数也被视为衡量一个国家减贫进展的重要指标。中国在人类发展指数方面也取得了突出的成就,1980年中国的人类发展指数仅为0.423,2014年中国人类发展指数上升到了0.727。

2000年联合国千年首脑峰会上提出了包括8项发展目标在内的千年发展目标(MDG)。中国始终高度重视落实千年发展目标,在消除贫困与饥饿、普及初等教育、促进性别平等、保障妇幼健康、疾病防控、环境保护等许多方面取得了巨大进展,千年发展目标落实成绩显著。2015年,中国发布了《中国实施千年发展目标报告(2010-2015年)》,该报告显示,在全球千年发展目标进展缓慢的国际背景下,中国却实现或者基本实现了各项目标,尤其是在该目标体系中的第一项目标——消除极端贫困与饥饿方面,中国成绩斐然。

近十余年来,农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度是两项非常重要的助力贫困人口提高收入水平的扶持政策。2004年以来,农村低保投入逐年增长,2004年只有235.9万人能够享受农村低保,农村低保投入只有16.2亿元,人均月补贴水平只有50.4元;到2015年,全国有4903.6万人受益于农村最低生活保障政策,农村低保投入达到了931.5亿元,人均月补贴水平达到了147.2元。

农村新型合作医疗制度为农民提供了基本的医疗保险服务,降低了农民因病致贫的风险。其发展十分迅速,到2014年为止,参加新型合作医疗的农民人数达到7.36亿,农民参合率达到了98.9%,新型农村合作医疗当年的基金支持为2890亿元,有15.52亿人次农民受益于这项制度。近年来,为了助力更多的贫困人口参加新型合作医疗,很多省份出台了对贫困人口参加新型合作医疗个人筹资部分进行补贴的政策。

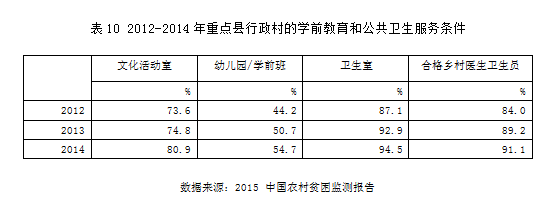

开发式扶贫战略实施以来,贫困地区的基础设施条件得到了明显改善,2002-2014年,在国家扶贫工作重点县的自然村中,通路比例从72%提高到了92%以上,通电比例从92%提高到了99.5%,通电话比例从52%提高到了95%。2014年,贫困地区主干道路经过硬化处理的自然村比例为64.7%,通客运班车的自然村比例为42.7%,分别比上年提高4.8和3.9个百分点。与全国大多数农村类似,贫困地区自然村的宽带普及速度较快,2014年通宽带的自然村比例为48%,比2012年提高了9.7个百分点。近年来,重点县乡镇、行政村的公共服务水平也得到了长远的发展,文化活动室、幼儿园/学前班、卫生室、合格乡村卫生员的拥有程度都呈现上升趋势。2014年,贫困地区有综合文化站的乡镇占97.2%,有政府办卫生院的乡镇比例为98.2%,有全科医生的乡镇占83.2%,分别比2012年提高了10.2个、6.1个和14.2个百分点。

二、扶贫是中国政府的长期行动(上)

1. 中国扶贫的管理

在中国的扶贫管理体制中,国务院扶贫开发领导小组是最重要的组织载体。其前身为1986年5月16日成立的“国务院贫困地区经济开发领导小组”,办公室设在农牧渔业部,1993年12月改用现名。领导小组的基本任务是:组织调查研究,拟定贫困地区经济开发的方针、政策和规划,协调解决开发建设中的重要问题,督促、检查和总结交流经验,等等。为了协调各个参与农村扶贫的部门之间的关系,扶贫开发领导小组的成员大多是与扶贫相关的部门副职领导,这一设计有助于将各部门资源整合到扶贫工作中来。而且,国家从中央到县级都组建了相应的扶贫领导小组和办事机构,地方的扶贫办系统受当地政府和上级扶贫办双重领导。大多数乡镇至少有一名负责扶贫工作的专职人员。

随着扶贫工作的重要性日益增加,扶贫开发领导小组成员范围逐渐扩大,办公室的地位也有了提升。以国务院扶贫开发领导小组的成员构成为例,在成立初始,小组以国务院秘书长为组长,设顾问一名,副组长4人,成员12名,各自来自农牧渔业部、国家经委、国家计委、国家科委、民政部、财政部、林业部等14个部委和单位。到2015年,该小组组长由国务院副总理汪洋兼任,副组长包括国务院副秘书长及扶贫办主任,其他副组长及成员则来自总政治部、中央农办、国家发改委、中央组织部、统战部、民政部、财政部、农业部、外交部、教育部等44个部委(局)和人民团体。2002年,国务院扶贫办从原本的农业部内设机构转为单独设置,级别升格为副部级。经历了数次国务院议事协调机构调整,扶贫开发领导小组却依然得以保留,足见国家对扶贫工作的重视。

这种单独设置办事机构、高规格设置、齐全的纵向等级结构能够最大限度地调度政府资源,广泛地动员社会力量并统筹各方面的扶贫行动,保证了扶贫领域协同机制的正常运转,以及多元扶贫模式高效率地协同运行 。

长期以来,中国的扶贫开发实行的是分级负责、以省为主的行政领导扶贫工作责任制。上世纪90年代,我国确定了扶贫开发工作省级负责制,明确资金、权力、任务、责任“四到省”的原则,将省(区、市)级政府作为考核主体。各省、自治区、直辖市根据国家扶贫开发规划制定本地区的计划和实施方案,中央的扶贫资金则在每年年初下达到各省、自治区、直辖市。

这种体制以省级政府为抓手,能够促进市、县级政府在压力下推进扶贫工作,但也存在事权与财权不匹配、权责不对等等弊端。在扶贫规划和资金安排上,熟悉本地情况的县级政府不能较多地参与决策;在遇到难以预知的困难时,繁复的审批程序往往会耽误甚至阻碍项目向合理的方向调整。而省级政府名义上“统包统揽”,实际上却常常管不过来;扶贫资金分部门下发,各厅局的扶贫任务彼此独立又存在交叉,尽管省级扶贫办/局作为一个专门的协调机构有着组织扶贫工作的职能,但又不能对全省的扶贫开发任务承担责任,财政、扶贫部门还常常面临人手不够、难以开展项目监测的窘境。

对此,2013年国务院扶贫办一方面要求进一步完善“四到省”的工作机制,另一方面也对各省积极推进“四到县”提出了要求。中共中央和国务院在12月下发的《关于创新机制推进农村扶贫开发工作的意见》中提到,“项目审批权原则上下放到县”。此后,四川、云南、陕西等省对财政专项扶贫项目管理进行了重大改革,开始尝试下放扶贫项目的审批权,使省、市两级从繁琐的项目审批、监管等环节抽身出来,专门负责扶贫工作考核、绩效评价、专项检查和审计监督等,县级政府则全面负责扶贫项目规范运行和资金的有效使用。此外,一些地方还采取了其他方式来促进扶贫管理体制的完善。例如,2015年11月,甘肃省政府在甘肃政务服务网上公布了省级、市(州)级和县(市、区)级各单位的权力和责任清单、财政专项资金管理清单和扶贫清单。此举对构建权界清晰、分工合理和公开透明的扶贫工作体系起到了辅助作用。

由于我国的扶贫瞄准单位不仅有县,还有横跨县域甚至省域的片区,这就对传统的“分级负责、以省为主”的工作机制提出了挑战。为了打破行政区划界限,建立区域内省际、县际协作机制,我国实施了另一项重要的扶贫工作制度——片区联系工作机制。2011年末,我国新划分了11个集中连片特困地区,明确了14个部门和单位定点与这11个片区联系,每个片区都成立了相应的工作组,工作组由片区对应的对口帮扶部委和企事业单位组成。每个工作组都有一个部门牵头成立部际协调小组,负责组织召集会议、拟定议题、编制片区发展与扶贫攻坚规划、协调重大工程项目和资金投入等工作。例如,国家民委联系武陵山片区,交通运输部联系六盘山区,民政部联系罗霄山片区,国土资源部联系乌蒙山片区,等等。会议除了工作组各成员单位的负责领导,片区省的分管副省长也会参加。

2. 中国扶贫的指导思想

1982年,中央决定对“三西”地区(甘肃的定西、河西和宁夏的西海固地区)进行农业建设,由此拉开了有组织、有计划进行农村开发式扶贫的序幕,为此后在全国范围实施的大规模扶贫活动作了制度上的准备。1986年,中国成立国务院扶贫开发领导小组办公室,这标志着中国开始在全国范围实施政府主导的、专门性的开发式扶贫行动。中国政府在扶贫方面的行动可以总结为两个主要特点:一是根据不同阶段贫困现象的突出问题和致贫因素的转变而不断调整扶贫政策,二是动员政府和社会不同资源投入到扶贫中。

(1)1990年代以前的两个关键《通知》

在20世纪90年代以前,中国政府先后颁布了两个指导扶贫工作的重要通知。

70年代末和80年代初的农村改革带来了经济的迅速繁荣,农村贫困人口在短时间内迅速减少。然而,经济发展不平衡的趋势却越来越明显。对于刚刚迈出改革步伐的共和国来说,贫富差距成为亟需解释和解决的问题。特别是在一些少数民族聚居区、革命老区以及边远地区,贫困问题不仅是经济问题,而且容易诱发社会和政治问题。在这一背景下,1984年7月,中共中央和国务院发布《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》。其重要意义在于,它提出了单纯救济不如经济开发的扶贫理念,并且明确了扬长避短、集中投入的发展思路,要求各省、自治区成立贫困山区工作领导小组来落实有关措施。在这一通知发布的2年后,国务院贫困地区经济开发领导小组(下文简称“领导小组”)成立。可以说,《通知》为我国开展有组织、有计划、大规模的农村扶贫开发活动奠定了基础。

1985年,扶持老、少、边、穷地区作为一项重要内容写入国民经济“七五”计划。在“七五”(1986-1990年)期间解决大多数贫困地区人民的温饱问题,成为了党中央和国务院提出的重大历史任务。在1986年扶贫开发领导小组成立后,国家相关部委及军队先后发布了利用各自优势开展扶贫的通知。然而,面对规模庞大的贫困人口,长期以来平均分散使用力量和一般化的领导方式难以在短期内完成此项任务。在这样紧迫的情况下,1987年10月,国务院发布了《关于加强贫困地区经济开发工作的通知》,旨在对当时扶贫工作存在的问题进行纠偏,例如工作发展不平衡、扶贫没有完全落实到户、空喊口号、要求过急、无论穷富一刀切等,并根据国家科委牵头在大别山贫困地区扶贫的经验提出了一系列建议。

在中国的扶贫开发历史上,这两个通知虽然不能算作纲领性的文件,且它们在反思以往扶贫经验的同时,自身也存在一些不足,例如过于乐观地估计了形势,寄希望于在1990年就解决贫困人口的温饱问题。然而,它们在扶贫开发工作的初期调动了国家机关对贫困问题的关注,增进了人们对贫困问题现状及重要性的认识,总结了历史经验教训,确立了基本工作方法,还促进了扶贫的规范化和专业化。其重要性不言而喻。

在这一阶段,我国的扶贫政策完成了一些重大调整:①从整体上转变了扶贫方针,由单纯的分散救急,转而强调激活贫困地区的内在生产能力;②加强了组织领导,形成比较完整的工作网络,使扶贫由松散的部门行动或地方工作转变成为各级政府的一项常规而又重要的工作内容;③改革了扶贫资金分配和使用办法,由以前的按贫困人口分散投资,转而强调资金的产出效益,在管理制度上有了创新,例如将不同渠道的扶贫资金打捆使用,以效益好的项目来引导资金的投放;④丰富了扶贫手段,从以前的只重视物资投入,转而重视智力开发、技术和物资等多项投入;⑤吸纳了新的扶贫主体,在依靠地方行政系统疏财散物的基础上,将资源投给农村能人、农村企业、民间协会和发达地区的企业,由这些新的主体来带动贫困地区发展。

(2)《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》

在“七五”结束后,国家对扶贫工作进行了总结,并对“八五”(1991-1995年)和“九五”(1996-2000年)十年间的扶贫开发工作进行了通盘考虑。3个五年计划的联系和区别在于:“七五”解决温饱问题;“八五”稳定地解决贫困户温饱问题,使贫困户有稳定的经济收入来源;“九五”争取使贫困地区的贫困户初步摆脱贫困,多数农户过上比较宽裕的生活 。1990年,国务院作出了九十年代进一步加强扶贫开发工作的决定。要求到20世纪末全国实现小康目标时,贫困地区能够稳定解决温饱问题,多数农户过上比较宽裕的生活。

为了更准确地掌握贫困现状,1992年,国务院对全国贫困地区和贫困人口情况进行了全面调查和测算,对扶贫工作情况也进行了新的估计。1994年3月,由国务院制定和发布了《国家八七扶贫攻坚计划》(下文简称《八七攻坚计划》和《计划》),这是我国第一个有明确目标、对象、措施和期限的扶贫开发行动纲领。

“八七”的含义是:对当时全国农村8000万贫困人口的温饱问题,力争用7年左右的时间(从1994年到2000年)基本解决。之所以选择这样的时间节点,与“本世纪末达到小康社会”的愿景有一定关系。所以,《计划》开篇便以“社会主义要消灭贫穷”作为背景。以该计划的公布实施为标志,我国的扶贫开发进入攻坚阶段。

为了确保扶贫目标的实现,《八七攻坚计划》充分利用了我国行政制度的优势,通过建立分级负责、以省为主的省长(自治区主席、市长)负责制,将扶贫任务的优先序直接提升,给各级政府“一把手”们施加了不小压力;各个与扶贫工作相关的政府部门也领到了相应的任务,要求各自制定本部门的扶贫规划,将资金、物资和技术向贫困地区倾斜;同时《计划》还进行了最为广泛的社会动员:提出了东西部对口帮扶、党政机关和企事业单位定点扶贫的要求,鼓励各民主党派、联合会、工会等群团组织,军警部队甚至国外的政府、企业、组织机构参与扶贫。在《计划》公布后的几年间,随着扶贫任务越来越艰巨,我国又相继出台了一系列通知、办法和决定,促进了《计划》中某些要求的具体化以及机制建设的规范化。尤其值得一提的是,1996年10月公布的《尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定》,将贫困村和贫困户确定成为了扶贫攻坚的主战场。

当年的这些创举不仅使扶贫活动在规格、规模和声势方面掀起了一股高潮,而且还搭建起了中国扶贫格局的基本架构,十余年来持续发挥着重要的作用。

(3)两个十年扶贫《纲要》

为了实现八七扶贫攻坚的目标,政府投入了巨大的人力和物资,但在轰轰烈烈的八七扶贫攻坚结束的2000年,我国依然有3209多万贫困人口。按照官方说法,这些贫困人口主要是“少数社会保障对象、生活在自然环境恶劣地区的特困人口以及部分残疾人”,八七扶贫攻坚计划的目标基本实现。

2001年6月,我国发布了《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》。纲要的总体目标是:“尽快解决少数贫困人口温饱问题,进一步改善贫困地区的基本生产生活条件,巩固温饱成果,提高贫困人口的生活质量和综合素质,加强贫困乡村的基础设施建设,改善生态环境,逐步改变贫困地区经济、社会、文化的落后状况,为达到小康水平创造条件。”

这个《纲要》的特点主要在于:“巩固温饱成果”成为了重要目标之一,扶贫工作从以攻为主转向了攻守结合的状态。而且,扶贫瞄准单位从贫困县向贫困村和贫困户延伸。

从2000年底到2010年底,农村贫困人口从9422万减少到2688万。第一个《纲要》目标基本实现。然而,区域发展不平衡的问题依然突出,国家统计局公布的2010年地区间社会发展水平综合评价结果显示,除重庆以外,其余11个西部省、区的综合发展指数均不及全国平均水平。2007年国际金融危机对进城务工人口的生计冲击,以及雪灾、震灾、旱灾等自然灾害的异常严重,使得农村返贫现象一度成为国家和社会关注的热点。尤其是发展不平衡导致连片特困地区的贫困问题更加突出。从2001年到2009年,西部地区贫困人口比例从61%增加到了66%,民族地区八省的贫困率从34%增加到40.4% 。

除了这些不利局面,扶贫开发也面临一些新的机遇。2000到2010年期间,中国GDP保持8%以上的年增速,中央财政收入也增加了5倍多,这为贫困人口享受经济发展成果、获得更多的公共服务创造了更好的条件。而且,社会保障体系在农村的全面覆盖,对最贫困的人口起到了“托底”作用,给扶贫开发创造了有利环境。

为了实现2020年全面建设小康社会的目标,新的十年扶贫纲要颁布了。《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》的总体目标为“两不愁三保障”,即到2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。和之前的十年《纲要》相比,新《纲要》的主要亮点在于:连片特困地区成为了扶贫攻坚的主战场;扶贫开发和农村最低生活保障两项制度要求有效衔接,在解决和巩固温饱问题上,扶贫与救济两项工作有了分工。

除了这些不利局面,扶贫开发也面临一些新的机遇。2000到2010年期间,中国GDP保持8%以上的年增速,中央财政收入也增加了5倍多,这为贫困人口享受经济发展成果、获得更多的公共服务创造了更好的条件。而且,社会保障体系在农村的全面覆盖,对最贫困的人口起到了“托底”作用,给扶贫开发创造了有利环境。

(4)《关于打赢脱贫攻坚战的决定》

在中共十八大以后,中央对扶贫的重视力度空前。自2012年底以来,中央接连出台了一系列指导扶贫工作的意见、机制改革方案与办法。包括《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》《扶贫开发建档立卡工作方案》《建立精准扶贫工作机制实施方案》,等等。

其中,新一个纲领性政策文件当属2015年11月由中共中央和国务院发布的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》。与2011-2020年扶贫《纲要》相比,《决定》提出的总体目标以前者的“两不愁、三保障”为基础,但同时也有差异。一是目标更加实际,纲要以“保障住房”为目标,而《决定》强调的是“住房安全”;二是用“农民可支配收入”取代了“农民人均纯收入”,作为增长幅度高于全国平均水平的目标;三是超越——它要求“农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”。

和前三个纲领相比,《决定》的特点主要在于:①精准扶贫和精准脱贫作为基本方略;②强调落实各级各方面的责任,建立全面的考核制度;③政策“含金量”高,投入力度大;④强调在机制体制和政策空间上的改革创新。

在不同的时期,这些政策文件从相应的历史背景出发,提出了符合现实条件和贫困地区需求的扶贫战略与措施。在上世纪80年代初,生产体制改革激发了农村的经济活力,而且绝大多数贫困户都以农业作为支柱性的收入来源,国家便将贫困地区作为改革特区,试图通过更宽松的土地、税收、流通政策,为这些地区的自行发展创造更大的空间。其后,国家逐步推进了农产品价格和市场体制改革。通过结构调整、区域政策、惠农政策、专项扶贫、扩大社会动员范围等组合拳,来保证贫困人口不但要跨过贫困门槛,而且要在贫困陷阱以外站稳脚跟。

尽管这些文件的时间节点和要求不同,但根本目的却是相似的,即在一定时间段让所有的贫困人口不愁温饱,提高自我发展能力,享受经济社会发展的成果。中国政府一直将扶贫视作关系国计民生的关键工作之一,也是政府的重要职能。但从各时期政策的目标和考核要求来看,扶贫在中国发展过程中的地位有增无减,并且扶贫行动和政策保持了高度的一致性,一些卓有成效的扶贫方式一直是中国扶贫的核心做法。

3. 中国扶贫的对象

贫困资源的分配与贫困瞄准息息相关。一般认为,自1986年以来,中国的扶贫瞄准单元大致经历了从贫困县到村、到片区、再到户的一个过程。但事实上,这几个单位的扶贫工作并不排斥,在各个阶段也是相辅相成的。只是随着贫困人口的分布越来越分散,贫困原因越来越多样化以及贫困监测统计手段的发展,我国在每个时期都选择某一单元作为最主要的扶贫资源分配依据。

(1)以片区为单位

我国有组织的扶贫开发工作最早是以片区为瞄准单位的。1982年底,“三西”地区农业建设领导小组成立,这个议事协调机构负责对“三西”建设实施短期和长期规划,组织水电、林业、计委、民政等各部门力量对三西地区进行全面开发。开发思路有着明显的区域协作构想——通过扶持自然条件较好的河西、河套地区,来改造自然条件最差的甘肃中部18个县和宁夏8个县。基于“三西”建设的成功经验,1984年国家开始组织解决全国普遍存在的贫困问题,在中央和国务院联合发出《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》里,强调“首先集中力量解决十几个连片贫困地区的问题”。然而,在1986年以前,有关片区和贫困县的统计数据时常处于变动之中。直到1986年确定的一批国定、省定贫困县的名单因为影响了扶贫资源的分配,这一数字才真正有了政策意义。

在这一时期,以片区开发为重点无疑是一种较为经济的做法。因为其一,当时制约农村人口发展的因素具有较大的共性,主要是制度限制,以及较差的水利、交通条件;通过放宽政策,改善贫困地区的生产和生活条件,能够在资金有限的情况下起到以点带面的作用,激发贫困人口的自我发展能力。其二,当时的统计手段并不完善,尽管国家期望以分户制定规划的方式来实现精准扶贫,但要在全国范围内识别贫困村和贫困户,几乎是不可能实现的。

自1986年全国建立了以贫困县为单位的瞄准机制后,片区的概念有所弱化。直到2011年末,第二个十年扶贫纲要将贫困片区再次带入了人们的视线,把连片特困地区当作扶贫攻坚的主战场。此后,中央通过片区联系工作机制,加强了对跨省片区规划的指导和协调,各省对所属连片特困地区负总责,在国家指导下以县为基础制定和实施扶贫规划。

值得一提的是,以片区作为扶贫瞄准单位,并不表示以县为单位的瞄准方式就此退出历史舞台。事实上,在确定以片区作为主战场的十年扶贫新纲要中,规定“原定重点县支持政策不变”。而且,划分连片特困地区的标准仍然与县域经济、地理、文化因素相关 :